工事中だった高畑保育園が、完成し3月に入って建物の引き渡しも終わりました。3月9日には卒園式が行われるそうです。4月から保育が実施されます。杉山さんの娘さんは、高畑保育園の卒園生です。もう成人されています。

工事中だった高畑保育園が、完成し3月に入って建物の引き渡しも終わりました。3月9日には卒園式が行われるそうです。4月から保育が実施されます。杉山さんの娘さんは、高畑保育園の卒園生です。もう成人されています。

高架下道路が3月に検査が終わり、通行できるようになりました。右側の黒い塔は街路灯です。高架下に道路を、という区民要望に応えたものですが、行き止まりだったので工場に借りたという方が、いいこともあるが、使い勝手が違ってきたという話でした。

(仲六郷3丁目)

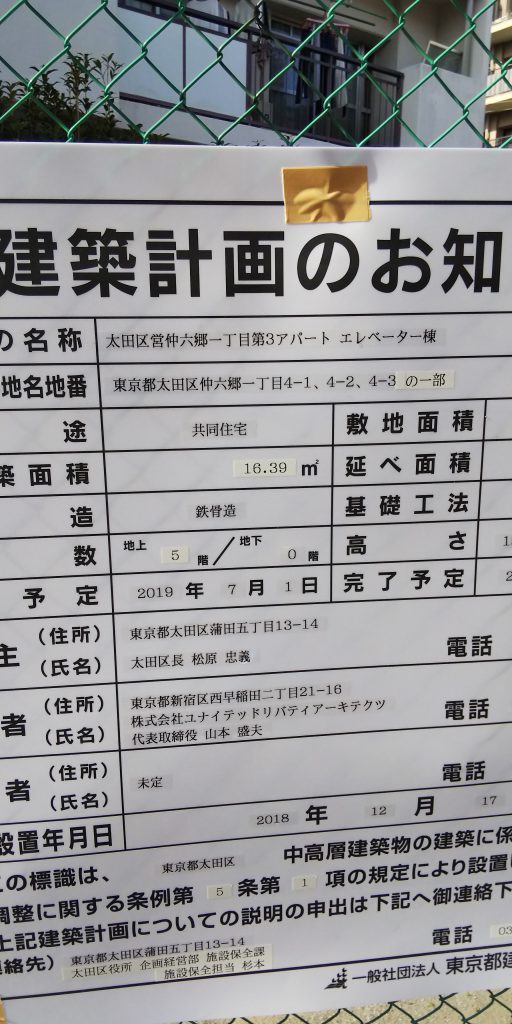

仲六郷区営住宅にエレベーターが付きます。

5階建てなのに、エレベーターがない。住民の方がたには長く不便を強いてきました。バス通り近くの区営住宅は、もう何年も前についています。この住宅の方が、陳情をされて私も協力しましたが、何年前だったか、忘れるほど時間がたっています。ようやく設置されることになりました。今年の7月には着工し、できあがるのは20年2月末です。おまちどおさまでした。しかし、この看板には大田が全部太田になっています。大田区は大森蒲田からとられたと知らない人が作ったのでしょう。施設保全課に連絡しましたら、翌日には直されていました。

これは、2月26日に撮影したものです。その後雨の日が多く、この桜は3月に入ると散り始めてしまいました。近くを通る人がよく撮影するポイントだそうです。

2月20日に代表質問を行いました。8%に消費税が上がって以降、区民生活は厳しさを増しています。収入が減って、健康保険料・住民税値上げが容赦なく襲っていると感じます。区議団のアンケートにも、苦しくなったが50%を超え、今年10月からの10%増税は反対だと6割の人が答えています。消費税は上げるべきでないと意見を国に挙げるべきなどの質問をしました。羽田空港にも関係のある日米地位協定の改定を全国知事会と同歩調で取り組むべきなど質問しています。◆が質問、●が答弁です。

日本共産党の金子悦子です。日本共産党区議団を代表して質問します。

はじめに、消費税増税は中止し、平和を守る大田区政について質問します。

まず、消費税増税は絶対に中止すべきです。安倍内閣が予定している10月からの消費税10%増税についての国会論戦が行われていますが、「総務省の家計調査を基に、物価変動の影響を除いた実質家計消費支出は2014年の消費税8%増税を契機に大きく落ち込み、増税前と比べて年額で25万円も減っています。GDPベースでも、家計消費は8%増税による打撃を回復するに至っていない」という日本共産党の志位委員長の質問に、安倍首相は「水面には顔を出していない」と認めました。さらに、安倍首相が繰り返す「所得環境は着実に改善している」についても、厚生労働省の毎月勤労統計、連合の調査、総雇用者所得から見ても、18年の実質賃金は調査対象を変えたため伸び率が過大になっており、共通の事業所で比較すれば、前年比で実質賃金はマイナスになっていること、12年から18年の6年分の推移をみれば、「政府の公表値」でも、実質賃金は増税前と比べて10万円以上落ち込んでいます。安倍首相は「消費税が上がれば実質賃金が押し下げられるのは当然」と居直ったものの実質賃金がマイナスになったことを認めました。増税の根拠はすっかり破綻しています。区議団が行った2018年アンケートには、消費税8%5年目、暮らしと営業への影響を聞いたところ、苦しくなった51.0%、変わらない39.8%、良くなった1.4%。10月からの消費増税は止めるべきが60.4%となっており、商店街などで行う署名行動には、10%になったら営業をたたむという声が圧倒的です。個人商店の廃業は続き、しかも加速して、商店街はすっかり様相が変わっています。長年地元で頑張ってきた商店主が、後継者もないし、健康も自信がなくなったと、廃業していく様子に、この人たちの労苦に報いる社会ではないと怒りを覚えます。

◆安倍首相は日本共産党の志位委員長の質問に対し、家計消費が2014年8%増税による打撃から回復していないことを認めました。景気は緩やかに回復していると答弁してきた区長も認識を改め、消費税10%への増税中止を国に求めるべきです。お答えください。

次に、憲法9条を守り、戦争する国づくりストップの大田区政への転換を求めます。共産党区議団が毎回要求している、平和都市宣言を行った区として、もう一歩踏み込んで国内外にアピールすること、具体的な行動を起こすことです。平和憲法を擁護する区として、平和行事を行っていることに解消せず憲法改悪に反対すること、核兵器禁止条約に日本が参加するよう働きかけることです。

◆憲法9条を守ることに関連して、自衛官募集についてお聞きします。自衛隊法施行令120条に基づく適齢者名簿の「資料の提出を求めることができる」に関し、自民党大会で安倍首相が6割以上の自治体が募集への「協力を拒否している」と発言し、それを9条改憲理由に挙げています。自治体が応じる義務はなく、区長は名簿の提供を行うべきではありません。お答えください。

次に、日米地位協定の改定についてです。日米地位協定は、日本全国どこでもアメリカの要請に応えて、基地を含めた便宜をアメリカ軍のために日本の税金で提供するという、屈辱的な中身であり、植民地かという状況から、独立日本への道筋には避けて通れない課題です。全国知事会の要望書は、日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させることや、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立入の保障などを明記することなど4項目あります。羽田空港のある大田区として、どう対応するかが問われます。横田基地周辺では2日連続落下さん事故が起きました。その後も事故は起きています。防衛省は、オスプレイなどの訓練は必要と繰り返し、都民の安全を守る立場に立っていないことは重大な問題です。都内には7つの基地があり、まちづくりに大きな障害になると、東京都も政府に日米地位協定の見直しを含む10項目の要望をしています。区民の安全・安心を確保することは、区としては第1義的な課題です。

◆日米地位協定の改定を全国知事会が全会一致で要望しています。区長は全国知事会と同じ立場に立つべきです。お答えください。

次に、2019年度予算案について質問します。

区民要望の大きい施策へ予算の使い方を転換すること

2019年度(平成31)年度大田区の当初予算案2818億9242万円余、区長選挙を控えた年度の骨格予算であるべきところ、前年度比1.1%(31億円増)の過去最高の予算となっています。新年度予算の中に区民の要求、日本共産党区議団の予算要望が実ったものもあり評価するものです。出産・子育て・教育では、私立認可保育所の整備、借地を活用した認可保育園等設置支援、病児・病後児保育の充実、新生児聴覚検査費用の一部公費負担開始、産後ケアの充実、予防接種事業の拡大、区立小中学校体育館等の暑さ対策、小学生向けものづくり教育など、健康福祉の充実では、地域包括支援センターの南馬込新設、障害者総合サポートセンターの充実、精神障害者へのアウトリーチ訪問支援、精神障害者の退院後の支援、自己負担なしで区内全域アスベスト検診の実施、呑川高濃度酸素水浄化施設設置工事及び施設運転、災害時の自動ラップ式トイレの新規導入、倒れない・燃えないまちづくりの推進、ものづくり産業等実態調査などです。しかし、2017年度、2018年度の国民健康保険料、保育料、施設使用料、臨海斎場使用料などの値上げをそのまま押し付ける予算になっています。区民の暮らしは大変です。生活保護受給者(13529世帯16480人)2018年10月現在、就学援助(小5047人17.3%)(中2754人25.2%)18年6月、国保滞納者世帯(36204世帯35.9%)短期証発行(1957世帯)、資格証発行(668世帯)、特養待機者1,144人、2019年2月の保育園入所不承諾者数は 1000人を超すかと、ますます深刻です。区民の雇用を最も支えている中小企業・商店の倒産・廃業が止まりません。こういう状況に区としてどう本気で支援をするべきなのか、が問われているのです。

予算編成にあたって出された31年度予算編成、組織、職員定数の基本方針についての副区長(通知)では、重点課題の①次代を担う子どもたちの未来を拓く力を育み、切れ目なく応援する取り組み②誰もが健やかで安全で安心して暮らせるまちづくり③多様な主体のつながりによる地域課題の解決を支える取組、④国際都市おおたの実現に向けてのこれまでの成果を将来につなげる取組、⑤オリンピック・パラリンピックの開催に向けた取り組みとなっており、大田区の中心をなす産業経済、中小企業工業・商業対策などが重点課題にありません。このことは、農業を主とする町の予算に農業予算がないのと同じです。地方自治法では「第1条の2地方自治体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」とあります。松原区長が2010年に大田区の中小企業を日本経済の生命線であると発言しましたが、もう必要も対策もないのは大問題です。日本共産党区議団は、大規模開発をやめ、1000億円を超える基金を取り崩して、区民の暮らし・営業を支える区政に、思い切って転換することを求めます。

◆平成31年度大田区予算(案)概要において「産業の予算は、産業支援施設関連経費、産業交流拠点の形成、受発注支援事業など、47 億円を計上しました」と述べていますが、規模の大きい産業交流拠点に多額の予算が使われる一方、受発注支援事業は事業説明資料にさえ載っていません。そもそも2018年7月に出された2019年度予算編成、組織・職員定数の基本方針(通知)にある予算編成の重点課題5項目には、ものづくりの街・大田区が最も重視しなければならない産業の課題が欠落しています。区内のものづくり産業を直接支援する施策の抜本的充実のため、産業経済費を倍増することを求めます。お答えください。

次に、新空港線についてです。2018年度第4次補正予算案で積立基金に10億円の基金積み立てをしようとしており、年度内に初めて20億円の積み立てになります。計58億円で年を追うごとに基金が増大しています。2019年度予算案では整備主体設立のための費用1億8000万円が「関係者と協議を重ね、事業化に向け、最終段階へと着実に進んでいる」と言いながら、3年連続で計上されています。2017年度まで毎年開催されていた「新空港線整備促進区民協議会」も開催していません。

松原区長は「蒲田駅と京急蒲田駅のわずか800mをつなぐ新空港線は区内の東西移動利便性が大きく向上するとともに、羽田空港と渋谷・新宿・池袋などの副都心や埼玉方面とのアクセスが強化されるなど東京圏全体の鉄道ネットワークの強化に寄与するものであります。また、災害時の代替ルートの役割も担うものであります。」との見解を繰り返し述べています。東西移動の利便性向上が強調されてはいるものの、それが区民にとってどういった影響が及ぶのかについては具体的な見解が示されていません。

今月に入り、JR東日本が進める「羽田空港アクセス線」計画が進展を見せ、工事に向け近く環境影響評価(アセスメント)に着手することがマスコミ報道であり、JR東日本が3000億円で整備し、2029年開業を目指すとしています。新空港線の必要性は今後ますますなくなっていくのではないでしょうか。このように計画にそもそも無理がある新空港線計画に、多額の基金積み上げや整備主体設立のための予算計上はやめるべきです。

◆この積立金58億円があれば、小中学校給食費無償化18億円、後期高齢者医療窓口負担半額助成36億円、特別養護老人ホーム整備助成10か所5億5千万円など、区民のための施策を充実させることができます。新空港線(蒲蒲線)計画はきっぱり中止し、新空港線整備資金積立基金は廃止し、区民のために活用すべきです。お答えください。

次に、予算の編成の基本的な考え方では、重点課題の第1にある「次代を担うこどもたちの未来を拓く力を育み、切れ目なく応援する取組」についてです。

今期4年間の子育て支援策を振り返ると、松原区長は、13年間上げていないことを理由に保育料を年収1000万円世帯で一人当たり約2万円値上げし、23区で初めて0才児の保育料を別計算で行い7番目に高い保育料になるなど負担増をおこないました。また、社会問題である喫緊の課題待機児童解消は、今期4年間で今後の開設予定も含め、認可保育園59か所、3600人分の定員拡大を行いました。しかし、今年も保育園の入園通知が2月12日頃に届き始めましたが「保育園に入れませんでした」「このままでは職場にもどることができません」「どうすればいいでしょうか」など困り果てての相談が相次いでいます。

どうして、毎年、保育園に入園できず苦労している保護者の思いを解決できないのか、それは、党区議団が指摘しているように、認可保育園に入りたい子どもの数にあわせて、認可保育園を作っていないからです。いわゆる隠れ待機児童数に見合って認可保育園をつくらず、認証保育園や小規模保育園で対応してきたからです。認証保育園では、一部には保育を継続されるご家庭があるものの、保育料が高いなどを理由に、翌年度には、認可保育園に申しこまざるをえない、また、1,2歳の保育を対象にした小規模保育所では、3歳児になると保育園を探さなければならない等の理由で、翌年度には、5歳児まで通える認可保育園に申請をし直すからです。ですから、党区議団は、認可保育園の増設で待機児童解消をすべきと繰り返し要望してきました。

そのような中でも、新年度予算(案)概要説明書資料では、待機児童解消は「認可保育所の整備16施設」になっていますが、それでも足りません。さらに、洗心保育園0歳児18人受け入れが中止になり、待機児童数にその影響が出てくるのではないかと心配です。年度途中でも受け入れるよう求めておきます。

◆4月入所の認可保育所の2月の1次不承諾数をお答えください。また、新年度予算では認可保育所の整備16か所850名分を整備するとしていますが、これでは足りないのではないでしょうか。大田区実施計画では、待機児童数ゼロの時期に向けた施設整備計画を新年度中に実施するとしていますが、不承諾数に見合う認可保育所整備を進めるべきです。お答えください。

次に、公共住宅建設の課題です。

昨年の区営住宅の申込者数は募集25戸に対して1091件、43倍となりました。UR住宅や東京都の公社住宅などから、年金生活になって、家賃の高さに耐えかねて、都営住宅を希望する人もいますが、大多数は条件が悪く、家賃は高い民間住宅に住んでいる方々です。劣悪な住環境から、人間らしい住まい方をしたいと願う人たちこそ、災害に遭遇すれば真っ先に困る人々です。区営住宅は今後建てないという方針を変えなければ、職員は、これだけの人が実際困っているということを知っていても、少ない区営住宅しか区民に示すことができません。防災対策上も、耐震化率を上げるには、堅牢な公共住宅の新規整備が貢献することになります。

◆区は区営住宅を整備しない理由として、区内の空き家が6万戸あるとしていましたが、新年度予算の空家等地域貢献活用事業では「区内の空き家を公益目的(地域交流、福祉、子育て支援、教育関連、防災、国際交流・観光、まちづくり等)で活用する」としており、住宅として活用する計画になっていません。空き家は住宅対策とはなりません。住宅マスタープランを見直し、区営住宅の建設を進めるべきです。お答えください。

次に、公民連携による地域課題解決についてです。

予算案では、民間企業との連携の強化による持続可能なまちづくりを目指します1115万5千円、交通事業者との公民連携で商店街の賑わいを支援します700万円の予算が計上されています。これは区が策定した「大田区公民連携基本指針」に基づくもので、自治体がすべき、区民サービスの提供、地域課題の解決、地域の活性化、持続可能なまちづくりを、民間企業との連携で行っていくための予算です。

区はこの間 高齢者見守りネットワーク事業として、金融機関、交通機関、新聞販売店薬局等と連携をしてきましたが、公民連携としての予算計上はしていません。しかし、セブン&アイグループとの連携協定後「大田区野菜を食べようプロジェクト」で初めて予算を組みました。野菜を食べるきっかけになったとしていますが、そのコンビニで購入したなら利益に還元されたことになります。

三菱商事都市開発株式会社との連携で新たなにぎわいがうまれたとしていますが、近隣の地元商店街では個店の閉店が後をたちません。羽田みらい開発株式会社と、連携協定を結んで「新産業創造・発信拠点」の形成に取り組んでいるとしていますが、区民の税金165億円で購入した土地を提供し、区内の中小企業支援への仕事おこしはいまだに未知数で、さらに鹿島建設ら9社は税制優遇を受けることになっています。

企業が「社会的貢献」、「企業の価値を上げるために地域とともに育つ」といっても、利益を追求することが企業の最も重要なものです。利益追求する企業との連携は企業にとっての儲けを与えることになります。指針の公平性、透明性の確保の原則は、自治法を守る必要のない企業には通用しません。

役割分担及び責任の明確化の原則においても、社会的・経済的リスクを想定したうえで、その範囲と責任について合意することは、到底困難ではないでしょうか。

国の骨太方針2018における地方行政改革は、歳出改革などの取り組みの加速、拡大として多様・包括的な公民連携を推進しています。行政のコスト削減のために公的サービスを産業化しようとするものです。住民の生活権や公共性の観点が欠如しているといわざるを得ません。住民生活に自治体が責任を果たすことより行政コスト削減や公的サービス産業化を優先する政策は改めるべきです。

◆国言いなりで策定した大田区公民連携基本指針は、区の責任を放棄し、民間の新たな儲け口を提供するものです。指針を見直すことを求めます。お答えください。

次に、高すぎる国民健康保険料の引き下げについて、お聞きします。

消費税が8%に上がってから、売り上げが減ってしまったのに、住民税・国保料が大幅に上がり、やむなく滞納した業者の方にお話を聞きました。それまで、無事故で堅実に仕事をしてきた運送業で、事務所の壁1面に表彰状が掛けてありましたが、納税のために土地を売却して本税に充てたのに、延滞金もどうしても払うようにと、区の担当者は業者に仕事を発注している荷主さんのところへ行って、売り上げを差し押さえるという乱暴なことをしました。これでは生活できません。国民健康保険料の差押件数は26年度224件、27年度247件、28年度は300件でしたが、29年度は638件と前年の倍、今年度は11月末現在で473件となっています。その結果、東京都からの報奨金は区に26年、27年度は1000万円、28年度は1000万円、29年度は2000万円が特別調整交付金として入っています。この交付金を得るために差押件数の目標を持って取り組んでいたのではないでしょうか。

◆東京都は日本共産党都議団の追及に対し、滞納処分の取組推進のための体制整備として行っていた、差押件数に応じた交付、つまり差押報奨金を廃止しました。大田区も生活を脅かす取り立てはやめるべきです。お答えください。

高すぎる保険料は何とか払っているが、受診すると3割2割の負担が生じることを心配して、受診できなかった事例を紹介します。Aさん女性は業績悪化で、廃業しやむなく家を売り払い、工場で暮らしていたが、心不全になり両下肢浮腫で動けなくなって救急搬送され、容体が改善したのに、急変して亡くなったということでした。検診も受けていなかったということでした。「医者嫌い」では済まされない、保険料を払っていても、医療を受けられない悲惨な事例は今後も続くのではないでしょうか。実際給付実績のない被保険者は、国保資格を有する125,486件のうち16,258件9,746世帯であり、そのうち未納世帯が5217世帯53.53%と、滞納世帯は医療機関にはかかりにくいことが明らかです。

命こそ宝です。払うべきものを払わなかったとまるで悪を正すような成敗ではなく、安心して暮らせること、医療を確保することを最優先課題とすべきです。

国保の最大の問題は、加入者の所得は低いのに、公的医療保険の中で、保険料は、1番高いことです。さらに、国保の都道府県化は、市町村が行ってきた一般会計から国保会計への法定外繰り入れをやめさせ、その分を保険料に転嫁させることにあります。

日本共産党は、国保の都道府県化による保険料引き上げに反対し、①国の制度として1兆円の公費負担増で、協会けんぽ並みに引き下げる②法定外繰り入れを中止縮減せず、独自軽減を維持拡充する③差し押さえなどの強権的な滞納対策をただすことを提案しています。

国民皆保険の基である国民健康保険制度ですが、保険料滞納世帯は35%を超え、差し押さえが2017年度は600件もあります。消費税8%の痛みが一層深化し景気も落ち込んでおり、所得も減っている時に保険料を値上げしていいのでしょうか。

◆2月16日、大田区国民健康保険運営協議会で答申した金額は1人当たり平均125,174 円、前年度より3,186円の負担増です。均等割52,200円1200円増、介護分の値上げ額は722円で年平均33,913円となります。これ以上の負担増にしないよう国、東京都に求めるとともに、国民健康保険料はさらなる一般財源から繰り入れをして、大田区が保険料の引き下げを行うことです。払える保険料にすることは切望されています。お答えください。

要支援12の方々への介護保障について

次に、要支援12の方々への介護保障についてお聞きします。

12月に訪問したお宅で、要支援1・2のサービスが切られてしまったという方が何人もいらっしゃいました。「もう今日で終わり、来月から来ません」と通告された人もあります。要支援1・2でサービスが途絶したお宅で、「いわゆるごみ屋敷のようになってしまった」という人もいて、週に2回から3回の短いサービス時間でも、日常生活を支えていたという事例が見られます。「お困りのことはありませんか」と尋ねる人もいない中で、これは人為的に孤立を強制された状態と言えないでしょうか。災害弱者と認定された方を災害時に尋ねることがあっても、平常時に尋ねることはほとんどありえません。介護保険が始まって以来、どうサービスを減らすかということが執拗に行われた結果、年金から保険料が天引きされているのに、法律によってサービスが削減されるということが当たり前のように行われるのは、全く理不尽であり、許すことができません。健康福祉委員会では、繰り返し質問しても、それは包括支援センターが窓口になって、あらゆる相談に乗っていますから、どうぞご活用くださいとのことですが、包括支援センターの、実態を掴んでいるのでしょうか。地域包括支援センターの役割を見直すことです。介護サービスを受けようとしたら、要介護認定を受けることから、地域包括支援センターを通して始まります。地域包括支援センターのケアマネジャーは1人当たり1000人以上を担当していることになります。これだけでも、職務を全うするのは困難ではないでしょうか。

◆地域包括支援センターは少なくとも中学校区に1か所、28か所以上整備することを求めます。お答えください。また、今後地域包括支援センター増設は区直営を含めて行うことを求めます。お答えください。

◆新年度予算では地域支え合い強化推進事業の拡充4,607万9千円が計上されていますが、保険者としての区の責任を地域に押し付けるものです。一方では地域で支えあうといいながら、老人いこいの家は次々廃止され、高齢者在宅サービスセンターも廃止が始まっていますが、廃止をやめ、このような施設こそ充実させるべきです。お答えください。

次に、障害者の入所施設の建設計画についてお聞きします。

3月にグランドオープンするさぽーとぴあB棟は各種団体から期待の声が寄せられています。区議団は毎年障害者団体のみなさんと予算要望懇談会を行っており、その中で切実な声の1つは緊急一時預かりです。親子ともに高齢化になり、老障介護で本当に心身ともに疲れる中で、親が病気で入院が必要になっても緊急一時預かりがないため入院出来ない状況があります。体調不良の中で介護せざるをえず、このままでは共倒れになります。「私(親)が救急車で搬送され入院。福祉事務所の力を借りても、子どもの短期入所先を見つけられなかったため具合が悪い中、精神的にもつらい状況でした。いっそのこと親子で終わることができたら楽になれると恐ろしく切ない思いがよぎりました」とこのような意見は多く上がってきています。

◆さぽーとぴあB棟では、区立としては23 区初となる診療所機能を活用した、医療的ケアを必要とする方を含む重症心身障害児(者)等を対象とした短期入所事業を行うとしていますが、障害者団体のみなさんからいちばん求められている緊急一時預かりができません。さぽーとぴあで緊急一時預かりができるように検討すべきです。お答えください。

グループホームは整備が進み69か所になりましたが、まず自立して生活したい障害者の方にはグループホームは必要です。グループホームに空きができたので、と1人の募集に20人が申し込みました。残りの19人は入れません。少ない施設に大勢が申し込むわけですから、グループホームも、障がい者支援の資格を持つ職員で、待機者に見合った整備計画を持つことを要望しておきます。

最後に、障害者の入所施設の建設計画を、抜本的に見直すことを求めます。区内の施設からこの1年で4人の人が北海道の入所施設に入ったと聞きました。区内にはいずみえん、アミークス東糀谷の2か所しか入所施設がありません。2017年度実績として500人の入所者のうち、区内64人、区外で都内は151人、都外は285人という報告書を見て大変驚きました。入所施設の申し込みをして入れない人を、保育園や特養と同じ待機者としてカウントし、区の計画を見直すべきだと、主張してきましたが、通所施設では毎年意向調査をしていて、どの位の希望者があるかは、区に報告しているということです。施設建設ではなく、在宅で地域の支援を受けるようにすると福祉プランにありますが、その前に、他県の施設に500人中の285人と57%をお願いしているのは、異常なことです。断然、入所施設は足りないという認識に立つべきです。

◆障害者団体保護者のみなさんが一番不安に思っていることは親亡き後の問題で、入所施設の整備を望んでいます。障害者団体が会員に行ったアンケートでも、「この子を残して私が先に死ねない」「親も高齢になり80歳を超えて障害者となりそれでも子どもの介護続けています。もう限界です」との声が上がっています。例えば、高齢の障害者も生活を送る場の一つである特別養護老人ホームについてみても、障害者が通常の特養ホームに入所すると、適切なサービスが受けられなかった事例もあり、特に聴覚・視覚障害者は他の入所者とコミュニケーションが取れないために孤立することがあります。入所施設の建設計画とともに、専用のフロアを設けるなど、障害に応じた特養ホームを整備すべきです。お答えください。

(以上で質問を終わります。)

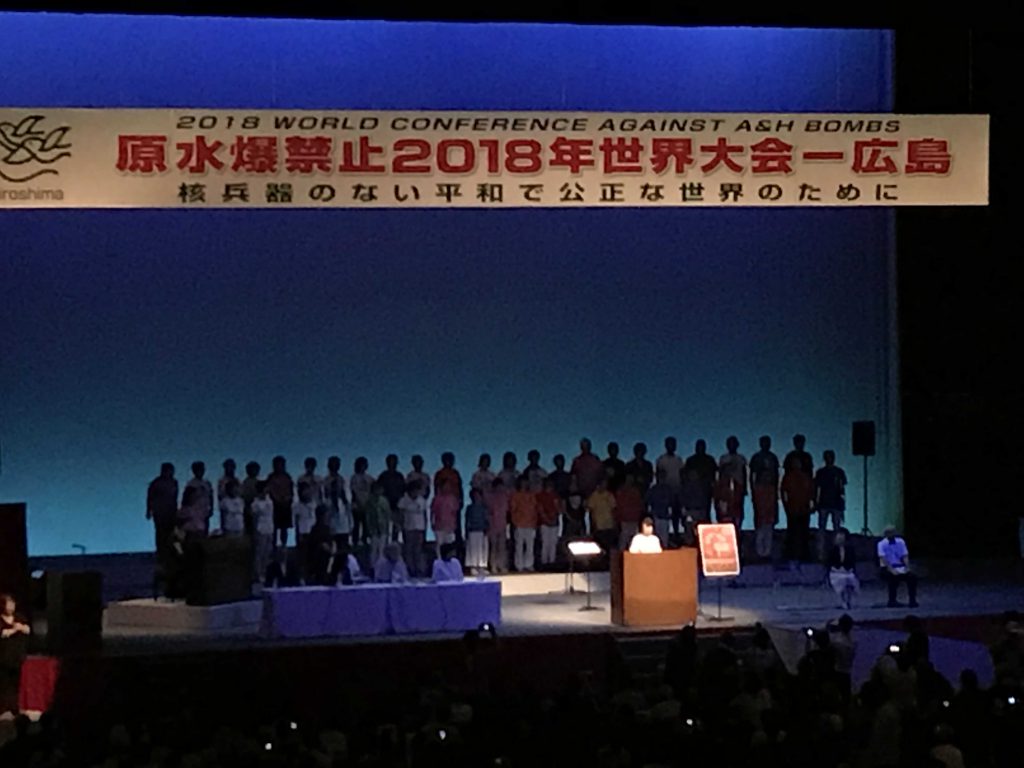

原水禁大会に大田区議団より金子悦子区議が参加しました。核兵器禁止条約が採択され、野党共闘も進んだ中で、大会も大きく変化してきました。平和行進も、同時に行進を取り組んだ地域もありました。時代は変わるを実感した大会でした。

原水禁大会に大田区議団より金子悦子区議が参加しました。核兵器禁止条約が採択され、野党共闘も進んだ中で、大会も大きく変化してきました。平和行進も、同時に行進を取り組んだ地域もありました。時代は変わるを実感した大会でした。

保育園は仲六郷2丁目公園に仮設で実施されましたが、いよいよ11月26日から新しい保育園に移ります。工事は急ピッチで仕上げ段階に進んでいます。定員も増えますので、地域の待機児童対策にも貢献します。長く待たれていました!

児童公園は、空中庭園のような仕上がりになるそうです。後ろ側の保育園には、東側から入る子育てひろば仲六郷も併設されて、地域のママ友づくりの一環として食事スペースもあり、子育てアドバイザー(保育士3人)が育児相談や保育園の入園相談も行います。

11月18日(日曜日)は、10時から午後3時まで自由見学の内覧会が開かれます。どうぞ、地域の皆さんもお運びください。

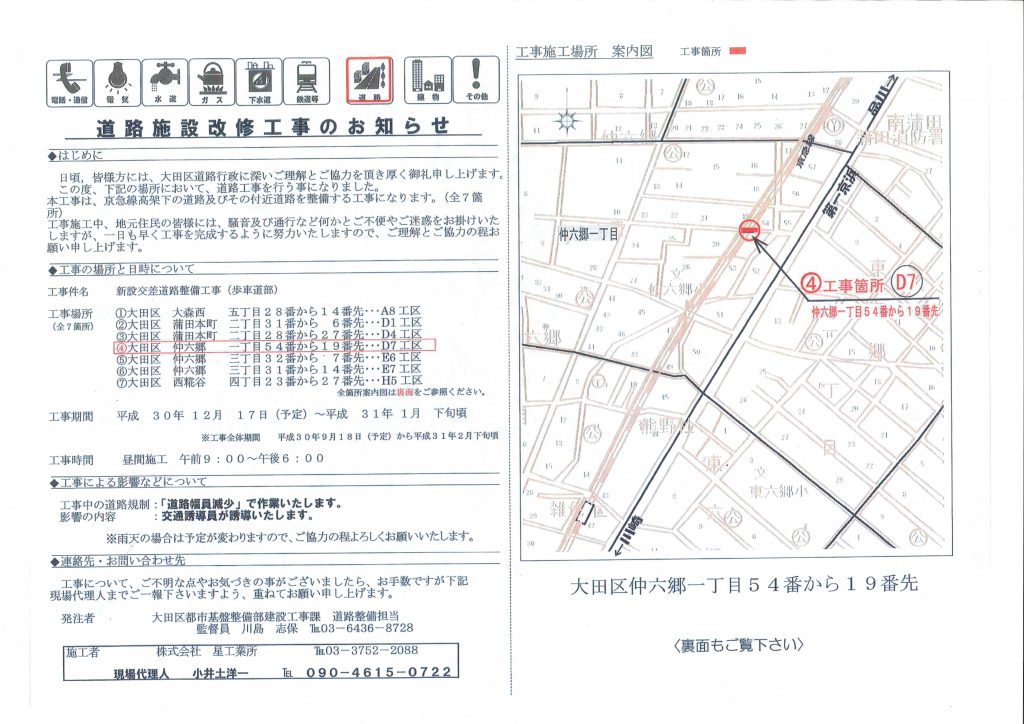

京急高架下新設道路工事が始まります。仲六郷1丁目、仲六郷3,4丁目にもできます。工事は12月17日から始まります。追加した写真は、10月15日朝の模様です。今日から始まりました。

8月末の西六郷2丁目交番から入ったところ(多摩川より)の交差点は、信号の1個手前であるため、車や自転車が飛ばして通行するため、近所の人から危険であると訴えられていました。私も都市基盤整備部 地域基盤整備第2課5713-2005に陳情して より安全対策が行われました。現在の状況を後日アップします。

8月末の西六郷2丁目交番から入ったところ(多摩川より)の交差点は、信号の1個手前であるため、車や自転車が飛ばして通行するため、近所の人から危険であると訴えられていました。私も都市基盤整備部 地域基盤整備第2課5713-2005に陳情して より安全対策が行われました。現在の状況を後日アップします。

10月15日撮影したものです。

道路のアスファルトの塗装が剥げていることからも、交通量は多い所です。標識の効果はそれなりにあって、多摩川土手方向からくる車は、速度を落としていました。自転車も速度を落とすことを支持しています。

道路のアスファルトの塗装が剥げていることからも、交通量は多い所です。標識の効果はそれなりにあって、多摩川土手方向からくる車は、速度を落としていました。自転車も速度を落とすことを支持しています。

私(金子悦子)は、提出者を代表して,議員提出11号議案「大田区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」について提案説明を行います。2016年に大田区心身障害者福祉手当の支給対象者に、精神障碍者の手帳取得者一級の人を加える条例改正が行われました。今回の条例案は、2級の人も支給対象にするために行うものです。身体、知的、脳性麻痺の方がたには、20歳以上、20歳未満として手当てが支給されていますので、精神障害もこの例に従い、一級及び二級の20歳以上の人に17,500円、20歳未満の人に4500円を支給する改正です。当事者と家族の方のご苦労に報いるには、この金額をもって十分とは言えませんが、せめて他の障害と同等にして、社会参加を助長するために提案するものです。よろしくご賛同いただきますよう、お願い致します。

委員会の資料に使った条例の原文です。

【第11号議案】30.3定_新旧対照表(大田区心身障害者福祉手当条例の一部改正)

条例原文を読むと、心身障害者福祉手当が、身体、知的、脳性麻痺など横並びで、20歳以上、20歳未満、それぞれ17500円、4500円となっていますから、精神障害の支援が遅れているのは一目瞭然です。

最後に、賛成討論をご覧ください。

日本共産党区議団は、議員提出第11号議案「大田区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」について賛成します。厚労省調査では、身体障害者・児は392万人、知的障碍者児は74万人、精神障害者は392万人であり、人口1000人当たり身体障害者は31人、知的障害者6人、精神障害者は31人になります。精神障害者の手当ては1級の人のみで、入院している人も多いので多くても100人ほどしか対象になりません。2級の人こそ、経済的な基盤の確保がむつかしいので、引きこもりにならずに、デイサービスに出かけるなど社会参加をするためには、支援が必要です。20歳以上の1,2級の人への支援は、1人当たり年額にしても21万円であり、入院している人を除く2000人として上限4億2千万円です。議論の中で、治療薬も進化しており、特別な才能を発揮する人もいるということでしたが、大多数の人は入院したりしながら、年単位で回復していきます。障害者差別解消法による変化や法定雇用に精神障害者もカウントされるようになりました。大田区を含めて7区で実施している1級の人への手当てを2級の人へも拡充し、他の障害との均衡を図ることによって、差別を解消することも検討すべき時期になっているのではないでしょうか。以上賛成討論とします。

委員会を終えて

身体、知的、脳性麻痺などの障害者の方々への心身障害者福祉手当は、精神の93名を含めて、およそ20億の手当てが使われています。2級の人へ新たに支給することによって、2億から4億円の財政負担は生じますが、後年度の負担を理由にするのは、現状をよく見ていないからだと思います。病気で長く差別を受けたり、不利益を被ったりする人に、少しでも気持ちを寄せることはないのでしょうか?差別を残したままにすることは、将来に禍根を残すことになります。